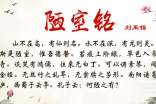

1作品原文

作者:劉禹錫

山不在⑵高,有仙則名⑶。水不在深,有龍則靈⑷。斯是陋室⑸,惟吾德馨⑹。苔痕上階綠,草色入簾青⑺。談笑有鴻儒⑻,往來無白丁⑼。可以調⑽素琴,閱金經⑾。無絲竹⑿之⒀亂耳⒁,無案牘⒂之勞形⒃。南陽⒄諸葛廬,西蜀子云亭⒅,孔子云⒆:何陋之有⒇?

2注釋譯文

【譯文】

山不在于高,有了神仙就出名。水不在于深,有了龍就顯得有了靈氣。這是簡陋的房子,只因為(陋室銘)的銘文(就感覺不到簡陋了)。苔痕碧綠,長到臺階上;草色青蔥,映入簾中。到這里談笑的都是知識淵博的大學者,交往的沒有知識淺薄的人,可以彈奏不加裝飾的古琴,閱讀佛經。沒有奏樂的聲音擾亂雙耳,沒有官府的公文使身體勞累。南陽有諸葛亮的草廬,西蜀有揚子云的亭子。孔子說:“有什么簡陋的呢?

【字詞注釋】

⑴陋室:簡陋的屋子。銘:古代刻在器物上用來警戒自己或稱述功德的文字,叫“銘”,后來就成為一種文體。這種文體一般都是用駢句,句式較為整齊,朗朗上口。 ⑵在(zài):在于,動詞。 ⑶名(míng):出名,著名,名詞用作動詞。 ⑷靈(líng):神奇;靈異。 ⑸斯是陋室(lòu shì):這是簡陋的屋子。斯:指示代詞,此,這。是:表肯定的判斷動詞。陋室:簡陋的屋子,這里指作者自己的屋子。 ⑹惟吾德馨(xīn):只因為(陋室銘)的銘文(就不感到簡陋了)。惟:只。吾:我,這里是指(陋室銘)的銘文。馨:散布很遠的香氣,這里指(品德)高尚。《尚書·君陳》:“黍稷非馨,明德惟馨。”。 ⑺苔痕上階綠,草色入簾青:苔痕碧綠,長到階上;草色青蔥,映入簾里。上:長到;入:映入。 ⑻鴻儒(hóng rú):大儒,這里指博學的人。鴻:同“洪”,大。儒,舊指讀書人。 ⑼白丁:平民。這里指沒有什么學問的人。 ⑽調(tiáo)素琴:彈奏不加裝飾的琴。調:調弄,這里指彈(琴)。素琴:不加裝飾的琴。 ⑾金經:現今學術界仍存在爭議,有學者認為是指佛經(《金剛經》),也有人認為是裝飾精美的經典(《四書五經》),但就江蘇教育出版社的語文書則指的是佛經(《金剛經》)而安徽考察則是后者。金:珍貴的。金者貴義,是珍貴的意思,儒釋道的經典都可以說是金經。 ⑿絲竹:琴瑟、簫管等樂器的總稱,“絲”指弦樂器,“竹”指管樂器。這里指奏樂的聲音。 ⒀之:語氣助詞,不譯。用在主謂間,取消句子的獨立性。 ⒁亂耳:擾亂雙耳。亂:形容詞的使動用法,使……亂,擾亂。 ⒂案牘(dú):(官府的)公文,文書。 ⒃勞形:使身體勞累(“使”動用法)。勞:形容詞的使動用法,使……勞累。形:形體、身體。 ⒄南陽:地名,今河南省南陽市。諸葛亮在出山之前,曾在南陽臥龍崗中隱居躬耕。 ⒅南陽諸葛廬,西蜀子云亭:南陽有諸葛亮的草廬,西蜀有揚子云的亭子。這兩句是說,諸葛廬和子云亭都很簡陋,因為居住的人很有名,所以受到人們的景仰。諸葛亮,字孔明,三國時蜀漢丞相,著名的政治家和軍事家,出仕前曾隱居南陽臥龍崗中。揚雄,字子云,西漢時文學家,蜀郡成都人。廬:簡陋的小屋子。 ⒆孔子云:孔子說,云在文言文中一般都指說。選自《論語·子罕》篇:“君子居之,何陋之有?”作者在此去掉君子居之,體現他謙虛的品格。[4] ⒇何陋之有:即“有何之陋”,屬于賓語前置。之,助詞,表示強烈的反問,賓語前置的標志,不譯。全句譯為:有什么簡陋的呢?孔子說的這句話見于《論語·子罕》篇:“君子居之,何陋之有?”[3] 這里以孔子之言,亦喻自己為“君子”,點明全文,這句話也是點睛之筆,全文的文眼。 (21)談笑有鴻儒:談笑間都是學識淵博的人 鴻; 大

3作品鑒賞

這篇不足百字的室銘,含而不露地表現了作者安貧樂道、潔身自好的高雅志趣和不與世事沉浮的獨立人格。它向人們揭示了這樣一個道理:盡管居室簡陋、物質匱乏,但只要居室主人品德高尚、生活充實,那就會滿屋生香,處處可見雅趣逸志,自有一種超越物質的神奇精神力量。

有人認為,劉禹錫寫此文時已是貶謫生活的后期,心情比較穩定,追求安樂恬淡的生活,同時文中又有讀佛經的內容,所以銘文流露了一種避世消閑的消極成分。對此應從兩方面分析:當社會處于黑暗時期,文人官吏們有兩個出路,一是與腐朽勢力同流合污、自甘墮落。一是退一步,如孟子所說的“窮則獨善其身”,保持自己的浩然正氣和獨立人格。相比之下,后者更值得肯定,劉禹錫選擇的就是這一條路。同時,人的生活是復雜的,有張有弛,不能一味劍拔弩張,而有時也要休息娛樂。因此,不能簡單地批評閑情逸致。另一方面,銘文中也反映了作者的宏偉抱負,他引用諸葛廬和子云亭是有其特殊含義的,諸葛亮是政治家,揚雄是文學家,這也是作者一生的兩大理想,早年他在革新中急流勇進、雄心勃勃;貶謫后他就涉足文壇,最后終于以文學家名世。因此,文中還有積極進取的精神在內。

本文在寫作上的特點是巧妙地運用比興手法,含蓄地表達主題,開頭四句既是比,又是興,言山水引出陋室,言仙、龍引出德馨,言名、靈暗喻陋室不陋。用南陽諸葛廬、西蜀子云亭類比陋室,表達了作者政治、文學的兩大理想,最后引孔子的話作結又暗含“君子居之”的深意。其次,大量運用了排比、對偶的修辭手法,排比句能造成一種磅礴的文勢,如開頭幾句排比,使全篇文氣暢通,確立了一種駢體文的格局。對偶句易形成內容的起伏跌宕,如中間的六句對偶,既有描寫又有敘述,言簡意豐,節奏感強。文章還運用了代稱、引言等修辭手法。

總之,這是一篇思想性和藝術性都很高的佳作,所以能傳誦不衰,膾炙人口。